|

Dal Kimberley al Top End

Rivivo ancora oggi l’intensità dei giorni trascorsi in quegli spazi sconfinati, con lo sguardo incantato tra cieli azzurri e rosse terre. Mai la preparazione di un viaggio mi aveva impegnato tanto. Come sempre, trascorsi mesi e mesi documentandomi, studiando mappe, calcolando chilometri e percorsi vari, nonché sviluppando con certosina minuziosità una serie di palpabili itinerari da seguire, tutti estremamente affascinanti. Poi, quando vide finalmente luce una concreta bozza di quello che sarebbe presumibilmente stato il nostro prossimo viaggio, rimasi tuttavia sconcertato dagli enormi e proibitivi costi sviluppati per realizzarlo. Perciò, mi cimentai scoraggiato in un’estenuante ricerca mirata al progressivo abbattimento degli stessi, ma vi confesso il mio reale pessimismo iniziale, poiché temevo che sarei andato inevitabilmente incontro ad un’impresa impossibile da realizzare, e quindi destinata ad una clamorosa e cocente sconfitta. Ma quella sfida, dal sottile sapore improponibile, esercitava comunque in me un enorme fascino, e malgrado gli ammalianti richiami di alcune seducenti sirene siamesi, continuavo come per incanto ad aver riflesso negli occhi il rosso intenso di quella terra, che nei due viaggi precedenti mi era entrata nell’anima. Volevo l’Australia. Sì, volevo ancora fortemente l’Australia, desideravo poter nuovamente viaggiare attraverso il suo outback, sognavo ad occhi aperti di rivederlo. A distanza di quasi un anno, mi resi conto che stavo incredibilmente rivivendo con il pensiero quanto scrissi entusiasticamente al ritorno da quel secondo memorabile viaggio, perché l’Australia era sempre lì, dall’altra parte del mondo, sottosopra nel planisfero, fissa nei miei pensieri, e semichiusa a mo’ di puzzle nel nostro personale cassetto dei viaggi. Un puzzle a cui ogni tanto aggiungevamo un tassello, e di cui ammiravamo compiaciuti la progressiva realizzazione, fino al fatidico giorno del suo futuro completamento. Dopo aver spedito non meno di qualche centinaia di e-mail, sondato di fatto praticamente tutti gli autonoleggi locali, e cambiato in corsa compagnia aerea, il sopraccitato puzzle, come nelle migliori favole a lieto fine sembrava ancora una volta completato, ma si sa, il destino è sempre in agguato e troppo spesso beffardo, in quanto un problema in famiglia mise a repentaglio l’agognato stesso viaggio, al punto tale che mi ero già tristemente rassegnato a chiuderlo con malinconica sofferenza nel cassetto, destinandolo ad usi e consumi futuri. Solo alcune intense e convincenti parole pronunziate dal cuore, hanno fatto sì che oggi possa provare a raccontarlo. Così, dopo aver trascorso un’intensa giornata nella sempre gradevole Bangkok, destreggiandoci con consumata abilità tra un sontuoso pranzo e l’immancabile shopping di rito, durante un’assolata e calda mattina di agosto raggiungiamo il Northwestern Australia, atterrando nel minuscolo aeroporto di Broome, cittadina da cui partiremo tra un paio di giorni alla scoperta del Kimberley, definito dagli stessi australiani come “the last frontier”, e descritto con straordinario fascino dall’Ente di Turismo quale “una delle ultime grandi aree rimaste selvagge al mondo, con vasti orizzonti, antiche gole, insolite formazioni rocciose, piscine naturali accoglienti e spiagge dorate che vi daranno l'ebbrezza di un'esperienza indimenticabile.” Inutile dirlo, siamo gasati al punto giusto. Ci sistemiamo negli immediati dintorni della celebre Cable Beach, enorme spiaggia bianca lunga oltre venti chilometri, dove passava un tempo il cavo del telegrafo, e da cui pertanto deriva senza particolare fantasia il proprio nome. Abbiamo sovente letto che viene reputata come una tra le più belle spiagge

dell’intera Australia, ed ovviamente, subito dopo aver sistemato i bagagli in camera, la raggiungiamo trascorrendovi l’intero pomeriggio. La spiaggia, lambita dalle azzurrissime acque leggermente increspate dell’Oceano Indiano, si perde a vista d’occhio, e con il trascorrere delle ore, complice la bassa marea, che le conferisce magistralmente una sensazione di immenso, si allarga a dismisura. Una postazione di salvataggio, numerose tavole da surf, qualche jeep ed alcuni ombrelloni in ordine sparso si assemblano nella parte centrale, mentre i lati sono sostanzialmente deserti. Al tramonto alcuni operatori propongono quotidianamente una scenica cammellata ad uso e consumo turistico, mentre il consolidato must a cui non ci sottraiamo, consiste nell’ammirare il tramonto dal Sunset Bar and Cafè del blasonato Cable Beach Club Resort, oppure dal più informale Cable Beach Sandbar & Grill, su cui cade la nostra scelta. Un bicchiere di eccellente Chardonnay accompagna lietamente la suggestiva visuale dettata da un infuocato e quasi irreale disco rosso, che da buon protagonista, recita pienamente la sua parte scivolando con accurata lentezza nell’Oceano. Il giorno seguente ritiriamo nel primo pomeriggio il Landcruiser, che sarà nostro fedele compagno di viaggio nelle prossime tre settimane, accompagnandoci fino a Darwin, nel Top End del Northern Territory. Riscontro inizialmente qualche lieve difficoltà nell’azionare il cambio non propriamente leggero con la mancina, mentre con estrema disinvoltura percorro i primi chilometri guidando a sinistra, come se non avessi mai lasciato questa terra negli ultimi dodici mesi e forse, di fatto è proprio così, perlomeno con lo spirito. Visiteremo il centro della cittadina tra qualche giorno, e facciamo invece subito tappa presso il supermercato Woolworths del Boulevard Shopping Centre, dove acquistiamo un capiente esky e ci approvvigioniamo di cibo e bevande, dopodiché ci rechiamo al Gantheaume Point, spettacolare insieme di rosse scogliere a picco sul mare, che raggiungiamo nel giusto orario, quando, per la felicità soprattutto di Valentina, in condizioni di bassa marea emergono dalle acque alcune impronte di dinosauro impresse nella roccia, risalenti al cretaceo. Tutt’attorno è un insieme di frastagliate e sovresposte mastodontiche rocce rossastre che si sfrangiano nel vento, su cui ci arrampichiamo contemplando lo straordinario paesaggio circostante e respirando a pieni polmoni la reale bellezza questa terra.

La sera impronto una spettacolare grigliata presso il barbecue comune del resort dov’è ubicato il nostro appartamento, scambiando qualche battuta con altri ospiti australiani, che ironicamente, considerata l’ingente mole di bistecche che ho deposto a cuocere, mi chiedono a turno se sono vegetariano. Probabilmente quando si è in vacanza ogni minima cosa assume un sapore particolare, ma la carne da queste parti è di una squisitezza davvero unica, e non smetterò mai di tesserne le lodi. Poco dopo le ventuno regna il silenzio assoluto. Sono già tutti a dormire, e questa è un’abitudine che adotteremo a nostra volta nel Kimberley, dove il sole sorge e tramonta prestissimo. Dopo cena mi ritrovo a pulire il barbecue in compagnia del solo Jeff, un australiano di Brisbane sulla sessantina che, dopo essersi raccomandato di aspettarlo, si congeda per qualche istante, tornando in compagnia di paio di Cascade, l’ottima lager della Tasmania. Stappiamo le birre e scambiamo quattro chiacchiere. Mi racconta un po’ della sua vita, dei suoi tanti lavori, del suo spettacolare viaggio che da ben ventitre mesi sta compiendo in giro per l’Australia, nonché del brutto male che lo sta lentamente consumando, e me lo dice in maniera alquanto disinvolta, sorridendo ed alzando in brindisi la sua bottiglia, circostanza che praticamente mi gela, rendendo alquanto difficile ed imbarazzante il proseguo della nostra conversazione. Capisce il mio stato d’animo, ma sempre sorridendo continua a parlare con spontaneità, aggiungendo di non preoccuparmi, perché questa è la vita e, nonostante tutto, intende godersela fino alla fine, viaggiando nel suo paese e conoscendo gente, come nel mio caso. Mi chiede quindi del mio itinerario, e rimane entusiasta nell’apprendere che domani raggiungeremo Cape Leveque, un posto a suo giudizio straordinario e poco battuto, ma mi suggerisce altresì di non sottovalutare la strada per arrivarci, che definisce come un brutto tracciato, infido e pieno di insidie malgrado l’apparenza, raccomandandosi inoltre di portare con noi acqua e viveri a sufficienza, oltre ad un’eventuale ruota di scorta supplementare. Poi, sempre sorridendo mi saluta augurandomi buon viaggio e si ritira nel suo appartamento. Sconcertato, resto un po’ a riflettere con l’amaro in bocca. Finisco lentamente ed in solitudine di bere la mia birra, poi mi ritiro in sordina nell’appartamento dove le mie donne ormai dormono beatamente, mentre io stento a prender sonno. Sono confuso, stanco, avvilito ma anche entusiasta nello stesso tempo, perché malgrado tutto domani inizierà finalmente la nostra piccola avventura ed intendo godermela al meglio. Buona fortuna Jeff, e buonanotte Australia, nemmeno immagini quanto mi eri mancata. L’indomani lasciamo di buon mattino un’assonnata Broome, imboccando poco fuori dal centro la Cape Leveque Road che, snodandosi per circa duecento chilometri attraverso il territorio aborigeno della Dampier Peninsula, ci condurrà alla nostra meta. Dopo aver percorso un rassicurante breve tratto asfaltato, inizia la strada vera e propria, che sin dalle prime battute si dimostra impervia, alternando di continuo difficoltosi tratti sabbiosi, con altri costituiti da grosso pietrisco, ad altri ancora caratterizzati da un irregolare fondo stradale molto duro. Proseguendo ad una velocità comunque moderata, ci inoltriamo progressivamente nel cuore della penisola, dove la rossa strada sembra perdersi all’infinito attraverso il cuore della boscaglia circostante, incuneandosi in alcuni punti letteralmente nel terreno, rispetto al quale sembra sprofondare. Tutt’attorno il nulla. Durante l’intero percorso incontreremo solo due o tre automobili provenienti dalla direzione opposta, preannunciate

con largo anticipo dalla folta nuvola rossastra di polvere generata dal loro passaggio, facilmente visibile da una notevole distanza. Un breve cenno della mano tra conducenti, a voler significare che va tutto bene, è sostanzialmente d’obbligo. Da queste parti la solidarietà è indispensabile. Poi si prosegue diritti su questa pista sterrata, il cui color rosso diventa quasi accecante quando viene fatto brillare dal sole, ormai alto nel cielo terso. Il panorama è quello tipico della classica cartolina stereotipata raffigurante l’outback australiano, e credo non occorra aggiunger altro, mi sento in questo momento al settimo cielo. Di rado incontriamo qualche piccola diramazione, in realtà rappresentata più che altro da un modesto sentiero scarsamente visibile attraverso la vegetazione del bush, il cui accesso è sovente negato da espliciti cartelli, in quanto conduce in numerosi casi a delle aree considerate sacre dalle popolazioni locali. Effettuiamo a metà strada circa una breve sosta presso la comunità di Beagle Bay, popolata grosso modo da quattrocento abitanti appartenenti al gruppo denominato Nyul Nyul. Qui visitiamo la chiesa del Sacro Cuore, edificata dai frati trappisti nel 1917 e la cui principale peculiarità consiste nello spettacolare altare di madreperla presente al suo interno. Riprendiamo quindi la nostra marcia sulla strada principale, macinando chilometri in completa solitudine su questa pista di fuoco da cui alziamo continui nugoli di polvere rossa, che, dissolvendosi nell’aria, sembrano rompere l’incantevole monotonia cromatica del paesaggio circostante. In un paio di occasioni pago dazio alla mia inesperienza, sbandando maldestramente sulla sabbia profonda, e terminando la corsa ai lati dello sterrato, per fortuna senza problemi. Per alcuni chilometri, causa lavori, la strada si stringe ulteriormente. Stanno asfaltandone un tratto, che probabilmente faciliterà la percorrenza ai visitatori futuri, mentre noi, con ripetuti balzi, continuiamo più o meno a destreggiarci sulla sabbia e sul tortuoso fondo, fino a quando, dopo tre ore e mezza circa dall’inizio della pista, sulla sinistra non scorgiamo finalmente un cartello che indica la nostra destinazione finale. Kooljaman è un wilderness camp di proprietà aborigena, più volte premiato in Australia nel settore dell’eco-turismo. Effettuiamo il check-in presso una piccola casetta in legno che funge da reception in prossimità del campeggio principale, ma in realtà, dopo aver verificato la nostra prenotazione, ci viene consegnata solo una cartina sui cui è indicata l’ubicazione della nostra sistemazione, poiché la stessa, che raggiungiamo poco dopo in macchina, non ha bisogno di chiavi. La nostra “safari tent” si chiama “Roube”, e sorge su una palafitta posizionata in cima ad una boscosa collinetta digradante verso il

mare. Nella parte iniziale, costituita da solido materiale plastico, si trova il bagno ed un cucinotto con un grandioso frigorifero annesso nel quale stipiamo le cibarie acquistate a Broome, mentre il resto è costituito dalla tenda vera e propria, in cui sono collocati un letto doppio e due singoli. Dulcis in fundo, troviamo una spaziosa veranda in legno, con tanto di tavolo, sedie, nonché un grandioso barbecue, ma che offre soprattutto un’incomparabile veduta del mare e delle sconfinate e deserte spiagge sottostanti. Uno spettacolo unico, così come è unico nel suo insieme Cape Leveque, località straordinaria dove trascorreremo alcune intense ed indimenticabili giornate, godendoci appieno le sue candide e sterminate spiagge immacolate, intervallate da singolari formazioni rocciose

contraddistinte dalle caratteristiche tonalità rossastre, che si specchiano in un mare limpido ed azzurrissimo. Quando dalla spiaggia principale, la bassa marea crea durante i pomeriggi una sorta di passaggio tra le rocce che fino a quel momento erano rimaste coperte dall’acqua, passeggiamo per chilometri lungo immense spiagge bianchissime, letteralmente disseminate da conchiglie in ogni ordine di grandezza. Sapevamo dell’isolamento del posto, tuttavia ci colpisce ugualmente il senso di assoluta quiete che vi si respira, trovandoci la maggior parte delle volte per ore in completa solitudine e restando immersi in un silenzio irreale, che a tratti addirittura sconcerta, almeno fino a quando non fa sentire il proprio verso qualche aquila di mare che, volando bassa sulle placide acque, conferisce ancor più magia al luogo. In alcuni punti è anche possibile effettuare un discreto snorkeling, in cui si cimenta per la prima volta addirittura la stessa Valentina. Le guardo entrambe osservare i fondali con maschera e boccaglio, e ripenso alle innumerevoli occasioni in cui abbiamo fatto snorkeling assieme a Patrizia in svariati posti nel mondo. Le caratteristiche del paesaggio certo cambiano, ma il contesto di assoluta solitudine, dove regna oltretutto incontrastata una natura inviolata, resta comune. Quest’oggi, al fianco di mia moglie c’è nostra figlia, quasi a simboleggiare una certa continuità, sia nella vita, che nell’entusiasmo provato nello scoprire le infinite ed autentiche meraviglie che il nostro straordinario mondo è in grado di offrirci. Passeggio per centinaia di metri in solitudine, assaporando e vivendo per interminabili istanti la grandiosità di questo posto, fino a quando anche le mie donne scompaiono dalla visuale e resto solo in mezzo al nulla, in un contesto costituito da sabbia, mare, dune e rocce rosse che si stagliano all’orizzonte. Intensi incantevoli attimi di assoluta contemplazione, in cui desidererei fermare il tempo. Mi viene in mente un vecchio brano di un noto gruppo musicale, il quale domandava nel suo ritornello a che ora fosse la fine del mondo. Oggi, in questo mese di agosto del 2006 non saprei ovviamente cosa rispondere in merito a date ed orari sulla presunta fine del mondo, ma qui, a Cape Leveque, mi sembra di esserci arrivato.

Ogni pomeriggio, attorno alle 17,30 il sole va inesorabilmente a morire dietro la spiaggia occidentale, ed il buio, fatta eccezione per la zona dove sorge il campeggio principale, comunque abbastanza distante dalla nostra palafitta tendata, avvolge l’intero campo, che come per incanto si anima quasi contemporaneamente di mille e più rumori provenienti dalla boscaglia circostante. Trascorriamo le serate nella pace più assoluta della veranda, sotto una fioca luce che illumina soffusamente il tavolo su cui ceniamo ed il vicino barbecue, sul quale mi diletto quotidianamente a cuocere succulente bistecche o deliziosi filetti di pesce, che annaffiamo ovviamente con del buon vino australiano, contemplando le stelle, che ci appaiono immense e più che mai luminose. Al mattino veniamo invece inevitabilmente svegliati dal cinguettio delle migliaia uccelli che sembrano popolare i dintorni, ed alzandoci presto, assistiamo allo scenografico spettacolo offerto dalle innumerevoli sfumature di rosso

pennellate come per incanto dal sorgere dell’alba sull’Oceano, oltre a poter sovente scorgere alcuni grossi wallabies, che beatamente saltellano indisturbati lungo la collina sottostante. Dopo alcune memorabili giornate lasciamo l’assoluta magia di Cape Leveque, consapevoli che avremmo dovuto restarci qualche giorno in più considerate le tante possibilità che il luogo offre al visitatore, con la certezza assoluta che la meta valga da sola il viaggio e che, soprattutto, il posto ci è entrato davvero nel cuore, lasciandovi un segno che difficilmente si cancellerà. Torniamo a Broome, dove stentiamo non poco a reperire un alloggio per la notte, poi passeggiamo senza una meta precisa nella storica Chinatown, tra i tanti negozietti ubicati in casette di legno color pastello, caratterizzate da tetti in lamiera ondulata. Il posto, grazie anche alla complicità dei caldi giochi di luce creati dai forti raggi solari, sembra assumere in questo primo pomeriggio una suggestiva e rarefatta atmosfera d’altri tempi. Sulla Carnarvon Street, tra le altre cose, veniamo anche attirati dall’Hard Hat Diver Memorial, un particolare monumento raffigurante un raccoglitore di perle con tanto di muta e scafandro. Broome, sorse infatti come centro perlifero negli ultimi decenni dell’ottocento. Agli inizi, venne impiegata prevalentemente manovalanza aborigena a “buon mercato”, mentre in seguito attrasse centinaia di lavoratori asiatici, per lo più cinesi, malesi e giapponesi, che le conferirono un tipico aspetto multiculturale. Nei primi anni del 1900, con una flotta di oltre 400 imbarcazioni dedite alla raccolta, arrivò a produrre l’ottanta per cento circa della madreperla greggia mondiale. I cercatori di perle giapponesi furono tra i più attivi, com’è tristemente testimoniato dal Cimitero Giapponese, dove quasi mille sepolture simboleggiano i numerosi decessi dell’epoca, dovuti per lo più a terribili sindromi da embolia gassosa. Il monumento dinnanzi al quale ci troviamo, con scritte incise anche in caratteri orientali, intende elevare Broome a prima città multietnica d’Australia, e ringraziare altresì i tanti raccoglitori di perle asiatici, che contribuirono al suo successo, spesso a discapito della propria vita. Poco più in là, notiamo invece una sorta di triste monumento vivente, costituito da decine di aborigeni malridotti e palesemente ubriachi, che stazionano rumorosamente nei pressi di un’aiuola. Il disastrato stato in cui versano è assai lontano dallo standard di vita degli abitanti della Dampier Peninsula, e ci rammenta invece quei poveri vilipesi incontrati nei precedenti viaggi in cittadine come Alice Springs o Katherine. Sulla statua commemorativa gli aborigeni non vengono menzionati, né tanto meno ringraziati, eppure, anche purtroppo a seguito di terribili costrizioni, parteciparono in maniera massiccia alla crescita dell’industria perlifera di Broome, sacrificando sovente le proprie vite. Mi viene in mente a tale proposito quanto lessi qualche mese fa nel libro “Terra di Nessuno” di Sven Lindqvist, del quale intendo di seguito riportare alcuni toccanti passi salienti: “Gli agenti catturavano ragazzi fino molto all’interno del deserto, ragazzi che non avevano mai visto il mare. Li acchiappavano con il lazo e li trascinavano dietro con i cavalli se non accettavano di seguirli spontaneamente. I ragazzi venivano condotti all’isola di Laceped, a nord di Broome. Là nessuno si curava di come si fosse svolto il loro arruolamento. <Un negro è nero come un altro>. Tutti firmavano con una croce il contratto, che in pratica era la loro condanna a morte. Dopo la cerimonia del contratto, i ragazzi venivano portati alle navi e all’alba mandati fuori a bordo di piccole barche, un uomo bianco con otto-dieci tuffatori nudi. L’uno dopo l’altro scavalcavano il bordo, si voltavano in acqua e nuotavano verso il fondo. Un’immersione di dieci metri era considerata normale, ma certe volte erano costretti a scendere fino a diciotto metri. Restavano giù da trenta secondi a un minuto. Poi le loro teste lucide riemergevano e le ostriche venivano gettate dentro la barca. Qualche minuto di pausa per respirare e poi arrivava un colpo di remo sulle nocche: giù di nuovo! Se un ragazzo ci lasciava la pelle, c’erano molti altri con cui sostituirlo. La maggior parte non resisteva più di due anni. Quelli che sopravvivevano erano sovente paralizzati o invalidi quando venivano ricondotti a terra per tornare a casa. Sei anni erano, secondo il Tutore, un’età adatta perché un ragazzino nero fosse arruolato come pescatore di perle. Se riusciva a fuggire, la polizia lo riportava al suo datore di lavoro. […] Si trattava di rimanere giù abbastanza a lungo per raccogliere le ostriche, ma non troppo a lungo. Nello stesso istante in cui il tuffatore non riesce più a trattenere il respiro, il suo movimento di risalita si ferma e il corpo comincia lentamente ad affondare. […] Il Vescovo Gibney racconta di ragazzi cui venivano spezzate le mani contro il bordo della barca quando si attardavano troppo fra un’immersione e l’altra, e di bambini che venivano frustati e poi lasciati morire sulla spiaggia quando l’embolia gassosa li aveva resi inservibili. Dare un salario era fuori discussione. < I neri di denaro non capivano niente > dicevano i proprietari delle barche. Una camicia e un paio di pantaloni all’inizio della stagione, cibo e tabacco durante il lavoro, ecco il consueto compenso. Le voci su cosa succedesse sulle barche si diffusero, e si era costretti a cercare ragazzi sempre più all’interno e con metodi sempre più grossolani. Armi da fuoco, nerbo di bue e collare di ferro divennero parte dell’attrezzatura standard degli agenti che reclutavano “volontari” per le barche dei cercatori di perle. Al museo cittadino la perla è ovviamente al centro. Ma se ne fa cominciare la storia solo intorno al 1900, quando si iniziarono a impiegare pescatori di perle giapponesi e malesi altamente specializzati e profumatamente pagati, dotati di attrezzature moderne. Sui piccoli pescatori di perle neri, non una sola parola.” Terminiamo il nostro giro allontanandoci dalla Chinatown, mentre nei pressi del parcheggio, un aborigeno sporco e maleodorante, con fare minaccioso impreca raucamente qualcosa nei nostri confronti e contro la sua bottiglia ormai quasi completamente svuotata di un liquido imprecisato. Seppur non direttamente responsabile, mi sento come in colpa nei confronti di questa gente in forte crisi d’identità individuale e culturale, ed ancora una volta, qui in Australia, dal punto di vista del sociale avverto una spiacevole sensazione di sconforto, che stona nettamente con le tante bellezze naturalistiche e con l’incredibile senso civico dei suoi abitanti, tra l’altro sempre estremamente cordiali e disponibili nei nostri confronti. Il giorno seguente, poco dopo il sorgere del sole lasciamo definitivamente Broome. Ci attende oggi una giornata a dir poco impegnativa, che sarà caratterizzata dalla percorrenza di oltre cinquecentoventi chilometri in auto, duecento dei quali su strade sterrate, che mi auguro davvero non siano difficoltose come la tortuosa Cape Leveque Road. Tirando le prime somme di un viaggio che finora non è stato propriamente agevole, direi che una particolare nota di merito va decisamente alle mie donne. Valentina non finirà mai di sorprendermi, dimostrando giorno dopo giorno uno spirito di adattamento fuori dal comune, probabilmente anche dettato da un fortissimo entusiasmo derivante dal desiderio incessante di scoprire tutto ciò che la circonda. Patrizia, compagna di vita e di numerose avventure, conferma ancora una volta la sua grande duttilità in viaggio e, forse, ancor più del sottoscritto, sembra essere entrata nel giusto spirito di questo impegnativo percorso aussie on the road per vari motivi, ma anche grazie alla conclamata abilità con la quale disfa e sistema rapidamente ogni giorno i bagagli, oppure provvede magistralmente ad approvvigionare il nostro Esky, sempre pronto per ogni evenienza, sia quando si tratta d’improvvisare una grigliata in qualsiasi aerea adibita incontrata durante il percorso, che quando si desideri all’occorrenza poter disporre di una bottiglia di vino con cui brindare davanti ad un tramonto infuocato, come abbiamo sovente visto fare agli stessi australiani, ovvero i principali turisti incontrati in questo e nei precedenti due viaggi down under. Australiani i quali fanno dell’autosufficienza la loro principale prerogativa, senza per questo farsi mancare mai nulla. La Great Northern Highway è un monotono nastro d’asfalto che, lasciata Broome, scorre ininterrottamente per decine di chilometri delimitata da paesaggi privi di fascino estremamente ripetitivi, ed allietati unicamente dalla sporadica visuale di qualche gigantesca mandria al pascolo, come quella che scorgiamo nei paraggi del Cockatoo Creek, presso il quale ci fermiamo brevemente per scattare alcune foto dal ponte che lo sovrasta, mentre la prima vera e propria sosta della giornata viene effettuata alla Willare Bridge Roadhouse, dove facciamo colazione con delle uova fritte e del bacon bisunto, che ci vengono servite da un cameriere così sporco, che sembra provenire direttamente da qualche adiacente stalla. Riprendiamo la strada principale, lasciandola quattordici chilometri dopo per imboccare la Derby Highway. Poco prima dell’omonima cittadina incontriamo la deviazione per il Boab Prison Tree. Stretti parenti dei baobab africani, questi singolari alberi chiamati localmente “boab”, caratterizzano spettacolarmente gli aspri paesaggi del Kimberley. Quello gigantesco, presso il quale ci troviamo ora e la cui circonferenza misura quattordici metri circa, riveste un particolare significato religioso per le locali comunità aborigene, oltre ad aver costituito negli

anni una sicura fonte da cui approvvigionarsi di acqua durante i periodi di grande siccità delle stagioni secche, grazie di fatto alla capacità dei baobab stessi di immagazzinare il prezioso liquido all'interno del proprio tronco rigonfio. Purtroppo, quest’albero, che sembra avere un’età stimata attorno ai millecinquecento anni, per gli aborigeni del luogo ha significato anche atroci sofferenze ed umiliazioni, poiché venne impiegato per incatenarli a seguito della loro cattura, durante il periodo in cui venivano forzatamente utilizzati nella raccolta delle perle a Broome, di cui ho precedentemente scritto. E’ un posto che suscita quasi simultaneamente assoluta reverenza, un luogo da contemplare in silenzio, con perentorio rispetto, che tende a destare un forte senso di commozione nel visitatore. Riprendiamo la nostra marcia, trovando poco dopo sulla destra l’imminente deviazione per la mitica Gibb River Road, che percorriamo per i centoventiquattro chilometri iniziali. Tracciata al fine di condurre il bestiame dalle fattorie più remote del Kimberley ai vari mercati del nord Australia, questa strada, con i suoi 670 chilometri circa di lunghezza rappresenta la via di collegamento più breve tra Derby e Wyndham, cittadina ubicata all’estremità orientale della regione. Tuttavia, essendo per la maggior parte non asfaltata e sovente più accidentata rispetto alla lunga Great Northern Highway, la sua percorrenza risulta poco agevole, malgrado presenti al suo interno infinite attrattive, ed offra la possibilità di soggiornare in qualche tipica “Station”. Ho fantasticato su questa strada per mesi, salvo poi prendere la sofferta decisione di non percorrerla interamente, poiché ho valutato che per goderla al meglio, inserendovi anche la deviazione sull’immancabile Kalumburu Road ed il conseguente Mitchell Plateau, occorrerebbe dedicarle svariati giorni, che abbiamo invece deciso di trascorrere in altre località. Congedandola con un arrivederci, considerato che la riprenderemo di nuovo tra qualche giorno, ma alla sua estremità opposta, lasciamo dunque la GRR al chilometro 124, ed imbocchiamo la Fairfield Leopold Down Road, che si dimostra da subito difficile, tanto che iniziamo fortemente a sobbalzare in maniera ripetuta sul grosso pietrisco che la caratterizza. Raggiungiamo la zona dei Devonian Reef National Parks, la quale annovera al suo interno tre parchi nazionali contraddistinti da profonde gole e caverne, che nel periodo Devoniano erano parte integrante di una grande barriera corallina occidentale. Il primo che visitiamo, è il Windjana Gorge National Park, costituito da un canyon scavato dal Lennard River nel calcare di madrepore fossili, che si snoda lungo il corso del fiume per quasi quattro chilometri, mentre le sue pareti superano i novanta metri di altezza. Una sorta di stretto ed allungato passaggio tra le rocce consente l’accesso alla gola, che improvvisamente ci appare d’incanto, mostrandosi in tutta la sua magnificenza. Il calco di un pesce impresso su una parete simboleggia effettivamente le suggestive origini del luogo, mentre dopo aver percorso appena pochi metri, restiamo attoniti dalla visuale offerta dai numerosi coccodrilli d’acqua dolce intenti a crogiolarsi lungo le sponde del fiume. Non ne avevamo mai visti così tanti assieme. Scendiamo sulla sabbia, percorrendo la riva del Lennard River e contemplando l’assoluta bellezza del paesaggio caratterizzato dalle alte pareti rossastre del canyon, che si stagliano imperiose sul fiume, riflettendo nell’acqua verdastra la loro sagoma. Incontriamo solo quattro turisti australiani provenienti

L’amore per la sua gente però alla lunga prevalse, perché Jandamarra, stanco di questa situazione, insorse. Dopo aver a lungo aiutato i bianchi ad arrestare i ribelli della sua tribù, durante l’ennesima cattura sparò ad un poliziotto impossessandosi di alcune armi e liberando i prigionieri, alla cui testa formò una banda armata che, con ripetute azioni di guerriglia, mise sovente in scacco le autorità locali nei successivi tre anni. Il 10 novembre 1894, mentre stava conducendo del bestiame nel cuore della terra dei Bunuba al fine di collocarvi una nuova fattoria, un gruppo di mandriani fu aggredito dalla banda di Jandamarra. Fu la prima volta che un gruppo di aborigeni attaccò in maniera organizzata dei bianchi con armi da fuoco, uccidendone un paio. Durante quel triennio Jandamarra provò a difendere il suo popolo e la propria terra, usando le armi e dei suggestivi trucchi di sparizione che sono diventati epici. Pigeon, la cui epopea si svolse negli incantati scenari naturalistici dei Devonian Reef National Parks, fu ritenuto non solo un eroe da parte delle tribù locali, ma anche una sorta di essere soprannaturale, in grado di apparire e scomparire a suo piacimento nei meandri della terra appartenuta ai propri avi. Nessun aborigeno locale osava più collaborare per questo motivo con la polizia, che ingaggiò pertanto un trekker originario della regione del Pilbara, il quale, dopo ripetuti tentativi, riuscì a stanarlo. Fu ucciso all’imbocco di Tunnel Creek il primo di Aprile del 1897, e con lui morì definitivamente la speranza dei Bunuba di difendere la propria terra. Il proseguo del viaggio lungo la Fairfield Leopold Down Road è un delirio. La strada è terribilmente sconnessa e piena di aguzze pietre, a cui presto intimorito la massima attenzione. Il cielo sta lentamente perdendo il suo azzurro, ed il caldo sole, che irradia di arancio tutto intorno, e verso il quale stiamo marciando, sta gradatamente abbassandosi, recandomi spesso disagio durante la guida. Dopo Tunnel Creek non incontriamo più anima viva, e se da una parte questo conferisce un indubbio fascino al nostro itinerario, dall’altra ci preoccupa, poiché non osiamo nemmeno pensare a cosa potrebbe accadere qui, in caso di guasto. L’aspro paesaggio che attraversiamo è caratterizzato da brulle e basse colline, sulle quali sembrano piantati quasi casualmente numerosi boab di varie dimensioni. La pista spesso si ristringe, trasformandosi in qualcosa che somiglia più ad un circuito per mountain bike, che ad una strada vera e propria, segnalata tra l’altro su tutte le cartine del Kimberley. Si balza in continuazione, sollevando nugoli di polvere e generando un continuo fragore, che interrompe la quiete assoluta dei luoghi su cui transitiamo, quasi violentandola. Malgrado tutto e nonostante la stanchezza inizia a farsi decisamente sentire, questa è però Australia, ed è l’Australia che più amo, quella dell’outback, della natura incontaminata, delle forti luci e delle accese tonalità, quella dei miei sogni, della terra rossa e delle giornate trascorse ad immaginarla, quella di cui ci si può anche ammalare e che tutti, almeno una volta nella vita, dovrebbero provare. Sta quasi imbrunendo, ed inizio a temere di essermi perso, quando, all’improvviso, sbuchiamo sulla Great Northern Highway, che ci appare come un miraggio. Raggiungiamo in breve la cittadina di Fitzroy Crossing, dove ci concediamo il meritato riposo nell’angusta stanza di un motel, dopo aver brutalmente saccheggiato un infimo buffet. I sogni della notte saranno inquietati ripetutamente da strade polverose apparentemente senza fine, freshwater in ordine sparso, spaventose buche ed insidiose pietre da aggirare. Il giorno successivo, alle nove in punto siamo già pronti a salpare sul barcone che percorrerà il Fitzroy River. Ci troviamo nel Geikie Gorge, il terzo dei parchi nazionali del Devonian Reef, costituito da alte pareti a strapiombo sul fiume, e contraddistinte da una diffusa scala di sfumature cromatiche, che variano dal nero all’ocra. Tutt’attorno è un reale trionfo della natura, con cacatua ed uccelli vari che si stagliano maestosi in volo, oltre agli immancabili coccodrilli di acqua dolce, i quali sembrano davvero costituire da queste parti un elemento fisso nel paesaggio. Il sole picchia veramente forte, e la mancanza di ombra sulla grossa barca non ci aiuta certo a godere al meglio dello spettacolo che la gola è in grado di offrire, che, per inciso, è comunque davvero affascinante. Completato il giro, rientriamo sulla stradale, che imbocchiamo in direzione di Halls Creek, distante 290 chilometri, lungo i quali non c’è davvero nulla, nemmeno una semplice stazione di servizio, ma solo desolate e desertiche lande rossastre cosparse di spinifex, e boab. Arriviamo a metà pomeriggio nella cittadina, sempre se si possa definire tale un pugno di case che sorgono ai lati della strada principale, abitate da poco più di millecinquecento anime. Halls Creek, fu nel 1885 la prima località a scatenare la corsa all’oro in Australia Occidentale, sebbene oggi appaia al visitatore come una sorta di città fantasma in mezzo agli sconfinati territori del Kimberley orientale. Circa il 70% degli abitanti che popolano i dintorni è di origine aborigena, ed effettivamente, la loro nutrita presenza balza rapidamente agli occhi, quasi al pari di un adiacente spiazzo presso il nostro motel, pieno zeppo di bottiglie vuote e di uomini ubriachi coricati miseramente nella polvere, mentre altri ancora vagano senza una meta precisa nelle assolate strade deserte, barcollando ed urlando a squarciagola qualcosa nei confronti di nessuno. Uno spettacolo triste e deprimente. Mi reco in centro a fare il pieno d gasolio e ne approfitto per compiere quattro passi prima che imbrunisca, mentre Pat e Vale sono rimaste in hotel. La Great Northern Highway, attraversandone il tratto centrale, prende brevemente il nome di Roberta Ave, ed è qui che si concentra la vita ad Halls Creek con un paio di stazioni di rifornimento, un piccolo supermarket di generi alimentari e qualche minuscolo negozietto. Arriva un pallone proveniente da un vicino campetto, presso il quale lo rimando d’impulso quasi sorprendendo me stesso, poiché riesco a colpirlo magistralmente al volo, e, forse, proprio per questo motivo o più semplicemente per far numero, vengo timidamente invitato da uno sparuto numero di giovani aborigeni per una partitella. Accetto volentieri, sebbene non la becco proprio mai e corro finché posso sostanzialmente a vuoto, salvo poi arrendermi al caldo ed al vigore atletico dei miei giovani avversari, ma rimarrà pur sempre un’esperienza da ricordare, quella di aver partecipato ad un incontro di calcio in una sperduta cittadina dell’outback australiano. Mentre il sole sta tramontando, saluto i miei compagni di gioco, i cui sorrisi, ed i loro calorosi saluti, resteranno per sempre impressi nelle mie memorie di viaggio. Lasciamo di buon mattino Halls Creek, raggiungendo dopo 160 chilometri di assoluta monotonia stradale Warmun e la Turkey Creek Roadhouse, ubicata in mezzo al nulla. Qui, ancora una volta, tocchiamo con mano l’efficienza dei servizi turistici australiani, poiché la nostra prenotazione risulta tranquillamente annotata a penna su un block notes, sebbene l’abbia effettuata qualche mese fa con un semplice messaggio di posta elettronica e senza che mi sia stato richiesto nulla a garanzia della stessa. Eppure, il nostro elicottero è là, pronto ad attenderci all’orario stabilito per decollare alla volta del Purnululu National Park, che raggiungiamo un quarto d’ora dopo, sorvolandolo. Certo, è abbastanza paradossale apprendere che nonostante sia stato scoperto da Alexander Forrest nel 1879 durante l’esplorazione del Kimberley, e subito scartato in quanto poco adatto al pascolo, questo parco di circa tremila chilometri quadrati sia rimasto totalmente sconosciuto alla maggior parte dei bianchi australiani fino agli inizi degli anni ’80, malgrado le locali comunità aborigene Kija lo frequentassero da millenni, ritenendolo tra l’altro un luogo di rilevante importanza religiosa. Purnululu è il termine aborigeno che significa letteralmente arenaria, mentre le caratteristiche e celebri Bungle Bungle, singolari formazioni rocciose dalla forma di guglie arrotondate, si ritiene possano prendere il proprio nome da un’erba locale chiamata bundle bundle, erroneamente trascritta. Il parco, il quale annovera 130 specie di uccelli diversi, oltre a marsupiali vari, è stato dichiarato patrimonio mondiale dell’umanità nel 2003 dall’Unesco e ci appare dall’alto in tutta la sua magnificenza, dapprima con la stupefacente visione di ripetuti e profondi canyon intervallati da imponenti tavolati rocciosi, ed in seguito proprio con i suoi entusiasmanti 450 chilometri quadrati caratterizzati dalle famose strutture rocciose arrotondate, a cui nessuna foto potrebbe mai rendere reale giustizia. Si resta letteralmente sbalorditi dall’incantevole visione delle migliaia di torrioni conici tigrati alti oltre cento metri, nei quali la brillantezza dell’arancio dovuto al silice di cui sono costituiti, viene contrastata nettamente dalle striature dei licheni neri. Nel loro insieme, conferiscono al paesaggio circostante un aspetto vagamente lunare e rappresentano forse il posto più spettacolare in assoluto che abbiamo finora visto in Australia. Sorvolandole, ci si rende davvero conto di quanto possa essere sensazionale la natura e prodigiosamente variegato il nostro incredibile mondo, che è in grado come nient’altro di saperci di continuo stupire ed ammaliare con i suoi straordinari spettacoli, un mondo che tutti quanti dovremmo maggiormente impegnarci a preservare, un po’ com’è avvenuto casualmente con questo parco, che possiamo per fortuna oggi ancora ammirare nella sua sconvolgente, inviolata e commovente bellezza.

Tornati alla roadhouse, ci concediamo un veloce spuntino e riprendiamo la marcia lungo la Great Northern Highway, attraversando increspati e desolati territori bruciati dal sole. Dopo centosessantuno chilometri di completa solitudine, ritroviamo una nostra vecchia conoscenza, ovvero la Gibb River Road, che avevamo lasciato qualche giorno fa. La imbocchiamo, percorrendo ulteriori cinquanta chilometri di totale sterrato ed oltrepassando aridi paesaggi costituiti dalla quasi totale assenza di vegetazione, con il costante sfondo sulla destra dell’imponente Cockburn Range. Prendiamo la svolta per El Questro, assistendo dopo pochi chilometri all’incredibile trasformazione del paesaggio circostante che, come per incanto, perde di colpo le sue caratteristiche aride, per divenire all’improvviso lussureggiante, con fitti tratti di verdissima foresta, attraversati da diversi corsi d’acqua. Arriviamo all’imbrunire, sbrigando le formalità presso il bar della Township, che funge anche da reception. Ci viene assegnato un bungalow essenziale, ma spazioso e confortevole, che gode oltretutto di una bella veranda sul sottostante Chamberlain River, che avevamo precedentemente guadato nel suo punto più asciutto. La serata scivola ad un tavolo, allietata da un sontuoso barbecue allestito sotto le stelle, e da alcuni spettacoli folkroristici, nei quali si cimentano magistralmente dei mandriani locali, fornendo prova di consumata abilità nel tendere il lazo o nello schioccare la frusta. El Questro, infatti, vale la pena ricordarlo, malgrado abbia acquisito nel 2002 lo status di Wilderness Park, e sia stato recentemente inglobato nel gruppo Voyages, è ancora oggi una mastodontica fattoria in piena attività, che si espande per circa 405.000 ettari complessivi nel Kimberley orientale, ed annovera al proprio interno decine di suggestive gole sparse in un territorio sostanzialmente vergine, contraddistinto dall’alternanza di diversi ecosistemi e popolato da numerose specie animali. Trascorriamo presso El Questro diverse giornate inenarrabili, che impieghiamo integralmente, ma sfruttando soltanto alcune tra le innumerevoli attività possibili, che il parco offre al visitatore e che proverò di seguito a descrivere. Generalmente, facciamo la nostra prima tappa mattutina presso le Zebedee Springs, alcune sorgenti calde con acqua a temperatura costante compresa tra i 28 ed i 32 gradi, le quali sorgono in un contesto idilliaco, caratterizzato da una fitta foresta pluviale di alte palme Livistona, raggiungibile tramite un sentiero di 750 metri. Arriviamo quasi sempre attorno alle sette, quando la foresta, ancora senza visitatori, ci accoglie in tutto il suo splendore, animata dal suono di mille uccelli e contraddistinta da un freddo pungente, che subito schiviamo immergendoci nelle calde pozze alimentate dalle sorgenti, dove trascorriamo intensi attimi di relax, che servono anche a darci la giusta carica per il proseguo delle dense giornate, segnate da considerevole attività fisica.

Il posto vale sicuramente la faticaccia, e trascorriamo diverso tempo in questo laghetto generato da timide cascate, nuotando nelle sue limpidissime acque smeraldine. Qui, dopo oltre due settimane di viaggio, udiamo per la prima volta la nostra lingua, e facciamo la conoscenza di due giovani ragazze italiane, che sono in visita presso dei loro parenti a Kununurra. Saranno le uniche due persone che popoleranno il luogo oltre noi, in circa quattro ore di permanenza nella piscina ubicata alla fine della gola. Explosion Gorge è un percorso per 4x4 lungo complessivamente quasi venti chilometri, che si dirama sulla destra dello sterrato che conduce alla Chamberlain Gorge. Lo effettuiamo durante uno dei pomeriggi trascorsi ad El Questro, anche perché vorremmo assistere al tramonto dal Branco’s Lookout, ubicato a circa metà strada. Incontriamo dapprima un gigantesco Boab, così spettacolare da indurci a scattare alcune doverose foto di rito, ed imbocchiamo successivamente la ripidissima discesa che conduce al guado sul Chamberlain River, prima del quale arrestiamo però la nostra marcia. Non scorgiamo infatti a prima vista il proseguo della strada sull’altra sponda del fiume, in quanto nascosta dalla rigogliosa vegetazione circostante, e veniamo altamente intimoriti dagli agghiaccianti segnali di pericolo, che indicano la presenza dei temibili coccodrilli estuarini. Intravediamo finalmente la strada ed iniziamo a guadare il fiume, che però si dimostra più insidioso del previsto, in quanto abbastanza fondo e caratterizzato da una forte corrente. Superato il guado, dopo aver percorso poche centinaia di metri sul tracciato ormai completamente immerso nella folta vegetazione tropicale, ne troviamo un altro, meno impegnativo del precedente, ma abbastanza intimidatorio, perché, anche in questo caso, la strada sembra sprofondare nel nulla e ci troviamo in un contesto costituito esclusivamente da acqua e piante. Procediamo con la dovuta cautela, mentre penso impaurito a cosa potrebbe succedere nella scongiurata ipotesi di un foratura in questo punto così difficile, dove sembra che le piante adiacenti nascondano migliaia di coccodrilli affamati, pronti a banchettare lautamente con i passeggeri di un fuoristrada di passaggio. Proseguiamo lentamente sullo sterrato, che si riduce ad una pista strettissima incuneata nella fitta selva, e che si presenta costituita dai soli solchi dei pneumatici impressi nel fondo fangoso, intervallati tra loro da una folta striscia di erba alta. La visuale del tramonto dal Branco’s Lookout è di quelle che ti tolgono il respiro, con in primo piano l’ansa rigonfia del fiume Chamberlain, il quale sembra perdersi in lontananza nel mastodontico Cockburn Range, a sua volta pennellato sullo sfondo di un incredibile cielo rosso fuoco. Prima che imbrunisca totalmente, ci affrettiamo a compiere la strada a ritroso, e terminiamo come sempre meravigliosamente la serata presso la Steakhouse della Township, dove ho gustato le migliori bistecche in assoluto della mia vita, regolarmente annaffiate con vini di eccelsa qualità. Abbandoniamo dopo qualche giorno la magia di El Questro, con la promessa incondizionata di ritornarvi, perché in fondo, prima o poi, dovremmo pur ricongiungerci con quanto di noi stessi vi abbiamo lasciato. Kununurra, piacevole cittadina di circa seimila abitanti, è sorta alla fine degli anni ’50 grazie ad un accurato progetto pianificato a tavolino, che tramite l’imbrigliamento dell’Ord River ed il conseguente irrigamento del desolato territorio circostante, ha mirato con successo a rendere fertile questa arida parte del Kimberley. Ci sistemiamo in un motel ubicato direttamente sulla Victoria Highway, la quale scorre in questo punto verso il Northern Territory incuneandosi tra l’interno e la Lilly Creek Lagoon. Facciamo dapprima un giro in città, curiosando pigramente tra i pochi negozietti di arte aborigena, dopodiché ci dedichiamo al rifornimento di generi alimentari, e riserviamo presso il locale ed efficientissimo Visitor Centre un’escursione per il giorno seguente sul Lake Argyle. In un adiacente internet point, invece, ne approfittiamo per controllare velocemente la posta elettronica e consultare alcune eventuali sistemazioni a Katherine, nel NT, dove contiamo di arrivare domani sera. Con una breve telefonata prenoto facilmente un appartamento, poiché avendo in programma alcune tappe lungo il tragitto, non sappiamo di preciso a che ora giungeremo, e dopo aver percorso oltre cinquecento chilometri in auto, non vorrei davvero ritrovarmi a vagare stancamente nel buio alla ricerca di un posto dove dormire. Dopo pranzo ci rechiamo in visita al Mirima National Park, una sorta di Bungle Bungle in miniatura poco distante dal centro. Passeggiando con calma attraverso un particolare paesaggio costituito dalla combinazione di varie piante tropicali, spinifex, ed una nutrita presenza d’immancabili boab, copriamo in breve i cinquecento metri del Wuttuwutubin Trail, mentre successivamente percorriamo il più impegnativo Didbagirring Trail, il quale conduce ad una sommità che offre una bella visuale complessiva del parco, caratterizzato dalle sue singolari e tondeggianti rocce erose, spettacolarmente irradiate a quest’ora dai pomeridiani raggi solari.

Al tramonto raggiungiamo il Kelly’s Knob, punto d’osservazione privilegiato, dove i locali si riuniscono quotidianamente per osservare il sole che cala dietro i monti in lontananza, tingendo di ocra una singolare Kununurra, ed anche qui, come in molti altri posti, l’occasione sembra quella propizia per tirar fuori tempestivamente una bottiglia con cui brindare, sebbene il panorama non sia a mio avviso così spettacolare. Però fan tutti così, ed ovviamente non ci dispiace affatto adeguarci. In alto i calici quindi, brindiamo all’Australia, incredibile paese di cui stiamo sempre più innamorandoci. Prima di cena passeggiamo sul tratto pedonale che costeggia la statale di fronte al nostro alloggio, in riva alla Lilly Creek Lagoon. Facciamo la conoscenza dell’anziano Roby, che tutte le sere si diletta a gettare l’amo nella laguna, spesso però senza successo, come ci racconta sorridendo. “Colpa di quei dannati crocs”, aggiunge. “Coccodrilli”? “Sì, avete capito bene, freshwater! Sono loro che mangiano tutti i pesci!” Io e Patrizia ci guardiamo in faccia incuriositi, proprio mentre l’australiano tira fuori dalla sua borsa una grossa torcia, ed illumina la laguna, facendo brillare d’incanto decine di misteriosi occhi, lasciandoci interdetti. Sinceramente debbo dire che questa sorta di piccola palude cittadina non rende affatto l’idea di essere pescosa, però, indipendentemente da questo, come abbiamo appena constatato, la presenza dei freshies è inaspettatamente nutrita. L’indomani lasciamo di buon mattino Kukunurra guidando verso est e raggiungendo dopo settanta chilometri circa il Lake Argyle. Generato nel 1972 dalla diga di sbarramento creata sull’Ord River, questo immenso lago artificiale occupa una superficie di oltre ottocento chilometri quadrati, ed annovera nella sua area una settantina di isole, oltre ad essere popolato da numerose specie di pesci, uccelli, marsupiali e ben venticinquemila coccodrilli di acqua dolce, almeno secondo quanto risulta dalle ultime stime. Effettuiamo una crociera di un paio d’ore con la compagnia Lake Argyle Cruises, navigando solo lungo una piccola parte del gigantesco bacino artificiale, ma la gita si dimostra alquanto rilassante, ed i paesaggi che si susseguono sono oltremodo magnifici, così come la giornata, calda al punto giusto e caratterizzata da un cielo terso, che si confonde all’orizzonte con le azzurrissime acque del lago, lambite da alti e rossastri speroni rocciosi. E poi, come sempre, recita un ruolo da assoluta protagonista la straordinaria natura incontaminata di questa parte di mondo, che si manifesta in tutta la sua prepotente bellezza, facendoci sognare ad occhi aperti. Sette chilometri dopo aver imboccato nuovamente la Victoria Highway incontriamo il quarantine checkpoint, ed il relativo confine tra gli stati del Western Australia, dal quale stiamo uscendo, ed il Northern Territory. Fortunatamente la quarantena e la relativa ispezione valgono solo per chi entra nel WA dall’altra parte della carreggiata, pertanto, passiamo indisturbati il tratto che separa i due stati, ma non riesco a resistere alla tentazione e fermo per qualche istante la macchina, tornando indietro a piedi per mettere una gamba alle ore dodici sul suolo del Western Australia e l’altra alle quattordici su quello del NT, vivendo per gioco alcuni secondi sospeso a cavallo nel tempo. E’ la prima volta in senso assoluto che spostiamo di due ore in avanti le lancette dell’orologio passando via terra attraverso una ipotetica linea immaginaria, e lasciamo alle nostre spalle in questo modo il Kimberley, straordinaria regione che in queste settimane ci ha fortemente entusiasmati con le sue incredibili attrattive. Non so bene quando, ma di sicuro torneremo da queste parti, e più che un’ipotesi, la nostra è una promessa che facciamo a questo incredibile posto del nordovest australiano, da cui stiamo progressivamente allontanandoci con quel velo di inevitabile malinconia che ti assale separandoti da qualcosa che comprendi di aver in qualche modo amato.

Il giro sulla sezione orientale del Gregory NP si rivela però estremamente spettacolare. Sorvoliamo inizialmente le basse scogliere di arenaria rossa tagliate in due dall’azzurro intenso del gonfio fiume Victoria, le cui sponde sono ricoperte da lussureggiante vegetazione tropicale. Voliamo molto bassi, intravedendo facilmente in lontananza numerosi coccodrilli posizionati sulle opposte rive, che non appena vengono raggiunti dall’elicottero scivolano rapidamente in acqua proprio sotto i nostri occhi. Ci avviciniamo in seguito a delle formazioni rocciose, sulle quali si stagliano magistralmente numerose ed affusolate palme, che iniziano a piegarsi sotto la spinta dei vortici d’aria generati dalle pale dell’elicottero. Il posto in sé stesso, estremamente spettacolare, merita sicuramente di essere visto, ma la sorpresa derivante dal poter inaspettatamente ammirare numerosi bei pittogrammi aborigeni, conferisce al tutto un’atmosfera a dir poco eccezionale. La graduale e ripetuta visuale costituita dall’alternarsi di paesaggi caratterizzati da fantastici tavolati rocciosi più o meno ricoperti da palme e vegetazione varia, assieme all’azzurrissima e scenografica curva del Victoria River, potrebbero a mio parere giustificare da soli il costo di un viaggio da queste parti.

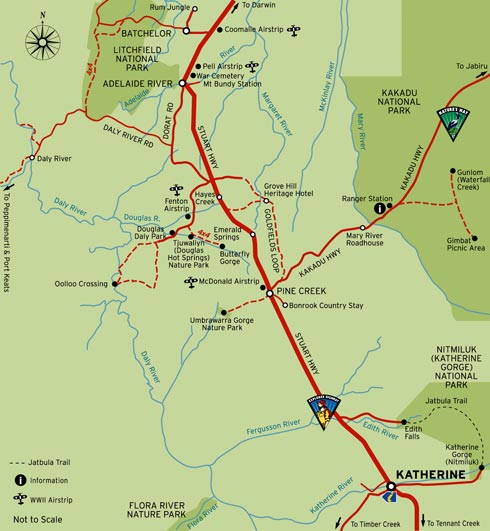

Riprendiamo la nostra marcia, percorrendo ulteriori 194 monotoni chilometri fino a Katherine, nella quale arriviamo quando è ormai buio da oltre un’ora, e dove, a distanza di un anno, transitiamo a memoria lungo le poche strade che si diramano attorno alla famosa Stuart Highway. Il giorno seguente, di buon mattino ci dirigiamo verso sud, percorrendo centodieci chilometri su una deserta Stuart Highway e raggiungendo per il secondo anno consecutivo Mataranka, dove ci distendiamo nelle calde acque delle famose thermal pools, scambiando quattro chiacchiere con i pochi australiani presenti, incuriositi dal nostro itinerario. Il posto è estremamente rilassante, ed è davvero piacevole starsene beatamente a mollo qualche oretta in questa piscina naturale color smeraldo, sotto un palmizio sfrondato da un tiepido e leggero venticello. Ci addentriamo in seguito nel cuore dell’Elsey National Park, percorrendo in completa solitudine alcuni sentieri che si diramano lungo le sponde del Roper River, articolandosi in un particolare ambiente costituito dalla caratteristica sterpaglia del bush frammista alla tipica vegetazione della foresta pluviale. Ci spostiamo quindi presso le Mataranka Bitter Springs, presso le quali facciamo un bel picnic, prima di immergerci dolcemente in questa sorta di stagno dai riflessi smeraldini, le cui acque hanno una temperatura costante sui trentaquattro gradi. Nel pomeriggio torniamo dunque a Katherine, girovagando spensieratamente nella cittadina e nei suoi immediati e gradevoli dintorni, come ad esempio il Low Level Nature Riserve, dove ci soffermiamo fino al tramonto in compagnia di numerose famigliole aborigene che si divertono lungo le sponde del Katherine River. Mi piace Katherine, minuscola e rilassata cittadina, che viene sovente definita come “il posto dove l’outback incontra i tropici” e mi piace soprattutto molto la sua regione splendidamente ricca di attrattive, sebbene venga troppo spesso ricordata esclusivamente per il solo Nitmiluk National Park e le sue tredici scenografiche gole. L’indomani muoviamo in direzione nord, alla volta di Darwin. Abbiamo previsto diverse tappe da effettuare durante la giornata, la prima delle quali avviene presso l’Umbrawarra Gorge Nature

Park, la cui svolta sulla Stuart Highway viene segnalata 115 chilometri a nord di Katherine, e che raggiungiamo tramite ulteriori ventidue chilometri di sterrato. Il gioco non vale la candela, è il caso di dirlo, poiché la gola in questo periodo dell’anno è quasi totalmente prosciugata e la poca acqua presente risulta stagnante e non invita certo a bagnarsi. Fa un caldo pazzesco e durante il percorso mi viene inoltre tagliata la strada da un grosso serpente, che mi fa rabbrividire, mettendomi di malumore. Torniamo sulla Stuart, che percorriamo fino all’altezza di Hayes Creek, dopo la quale svoltiamo a sinistra immettendoci decisamente verso l’interno, fino ad imboccare la Oolloo Road ed arrivare dopo trentacinque chilometro al bivio per il Tjuwaliyn (Douglas) Hot Springs Park, una piccola oasi protetta sui banchi del Douglas River, la cui particolarità consiste nelle acque delle sorgenti termali che scorrono in questa posizione davvero bollenti, fino a raggiungere addirittura la proibitiva temperatura di circa sessanta gradi. Per fare il bagno in queste pozze naturali, tra l’altro splendidamente ubicate in un bel contesto naturalistico, occorre infatti cercare il punto in cui confluiscono alcune

correnti di acqua fredda del fiume Douglas, cosa che ovviamente facciamo seguendo la scia di alcuni turisti australiani che ci hanno preceduto. La nostra prossima tappa è il Butterlfly Gorge Nature Park, dove arriviamo dopo diciassette chilometri di pista sterrata estremamente impegnativa, lungo la quale non incontriamo anima viva. La strada, che ben presto si riduce ad un minuscolo sentiero lungo il quale il fuoristrada transita strettamente, sembra improvvisamente perdersi nel folto della boscaglia circostante ed inizio ad avvertire il desiderio di tornare indietro, fino a quando un cartello non ci avverte che siamo giunti a destinazione. Un sentiero attraverso la vegetazione ci conduce alla gola, che ci appare verosimilmente come una piccola palude sulla quale si specchiano gli alberi che la contornano, ma dove non avvertiamo però il desiderio di immergerci. Delle possibili farfalle da cui il posto prende il nome non vediamo nemmeno l’ombra, mentre troviamo in abbondanza le solite fastidiosissime mosche, che iniziano a tormentarci. Incontriamo una famigliola australiana che ci consiglia di non bagnarci, poiché sulla sponda opposta hanno avvistato un paio di coccodrilli, malgrado la loro presenza non venga segnalata da nessuna parte. Ci tratteniamo qualche tempo sul posto, dove si ha una percezione di completo isolamento e si respira un tranquillità a tratti irreale, se non fosse ovviamente per le mosche, talmente così irritanti da indurci a battere presto la ritirata. Sulla via del ritorno troviamo gli australiani intenti a sostituire un pneumatico, e su piste del genere le possibilità di forare non sono certo remote. Percorriamo la strada a ritroso, imboccando in seguito la Dorat Road, un tratto asfaltato della vecchia Stuart Highway, che presenta lungo il percorso dei punti davvero panoramici, impreziositi oltretutto dai giochi di colori che le luci del tardo pomeriggio sono in grado di offrire. Sbuchiamo presso il paesino di Adelaide River, dove sostiamo presso l’Adelaide River Inn Pub per concederci una meritata e corroborante VB, che sorseggiamo tra barbuti e rumorosi avventori. Il pub contiene al suo interno Charlie, il bufalo indiano impagliato apparso nel film Mr. Crocodile Dundee. Arriviamo a Darwin quando è ormai buio e circoliamo con estrema facilità lungo le sue strade, che sembriamo riconoscere a memoria. Mi è sempre piaciuto tornare negli stessi posti, girandoli senza una meta precisa, prendendosi il proprio tempo e lasciandosi trasportare dalla casualità, senza l’assillo di dover visitare necessariamente qualcosa. Così facciamo a Darwin in questi tre giorni, una città che considero davvero gradevole e dove l’impronta asiatica risulta notevolmente marcata, ed in fondo siamo ad appena poco più di due ore di volo da Bali ed a quattro da Singapore. L’ultima giornata la concediamo a Valentina, accontentando il suo forte desiderio di tornare sull’Adelaide River per vedere i grossi coccodrilli estuarini nel loro habitat naturale, intenti a saltar fuori dall’acqua adescati da grossi bocconi di carne. Poi torniamo nel Litchfield National Park, che lo scorso anno tanto ci era piaciuto, trascorrendo alcune ore nei Buley Rockhole, dove facciamo la conoscenza di alcuni abitanti di Perth, giunti fin qui via Coober Pedy e risalendo quasi tutta la Stuart Highway. La giornata scivola veloce e malinconica e mentre percorro la Litchfield Road sulla via del ritorno, mi rendo conto che già da domani non vedrò più questi tipici colori dell’outback a cui mi ero così abituato. Si ritorna dunque a casa, dove ritroveremo la nostra routine ed i nostri affetti, sebbene una parte di noi stessi continuerà a vivere ancora lì, dall’altra parte del mondo, dove abbiamo intensamente viaggiato in queste settimane, con lo sguardo incantato tra cieli azzurri e rosse terre, e dove spero che il destino ci concederà ancora la possibilità di tornare, perché in fondo, le vere storie d’amore non finiscono mai. Benedetto Antonucci

|